AIが教育現場に浸透する中、多くの学校では「技術的な知識がないとAI教育は難しい」という課題を抱えています。

しかし、今秋に初開催される「U-18 AIチャンピオンシップ」は、その常識を覆す興味深い取り組みです。

プログラミングスキルは一切不要で、「アイデア」と「想い」さえあれば参加できるこの大会は、すべての生徒にAI活用の機会を提供し、またEXPO2025大阪・関西万博という国際舞台での発表機会まで用意されています。

さらに、探究学習の新たな手法として注目される「探究チャート」の活用により、学校現場でも実践可能なAI教育モデルが示されていますが…その同企画の内容を少しだけ深掘りしていきましょう。

【記事の要約】

一般社団法人教育AI活用協会(東京都港区)と株式会社MetaHeroes(東京都渋谷区)が、U18世代を対象とした「U-18 AIチャンピオンシップ」を開催する。

本大会は、生成AIを活用したアイデアで社会課題の解決に取り組み、参加者の好奇心や探究心を育む場である。

大会の特徴は、プログラミングスキルが不要で、「アイデア」と「想い」さえあれば参加可能な点だ。

参加者は個人またはグループで、身近な課題をAIで解決するアイデアをプレゼンテーション形式で発表する。

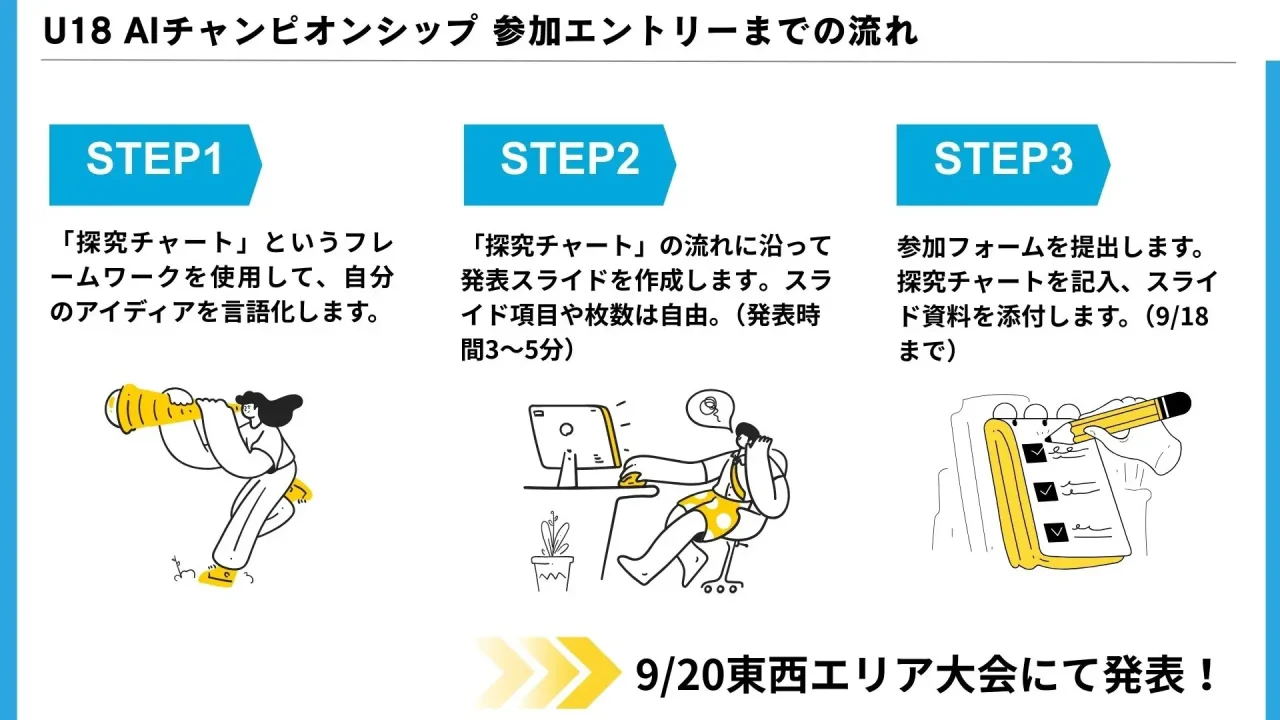

エントリーには「探究チャート」と発表スライドの提出が必要であり、予選を通過した参加者は2025年10月10日にEXPO2025大阪・関西万博会場で開催される全国大会の決勝で成果を発表できる。

※なお、この決勝は、未来のトビラをひらく「こども万博」のプログラムの一環として実施される。

(出典元:2025年9月4日 PR TIMESより)

学校教育への活用と将来の可能性は?

この「U-18 AIチャンピオンシップ」は、現在の学校教育が直面する課題への解決策として重要な示唆を含んでいます。

探究学習の新たなモデル提示

大会で採用されている「探究チャート」は、探究学習の体系化された手法として注目に値します。

従来の探究学習では、生徒が何から始めれば良いか分からず、教師も指導に困難を感じるケースが多く見られました。

しかし、このフレームワークを活用することで、思考プロセスの可視化が可能となり、探究活動の質的向上が期待できます。

学校現場では、総合的な探究の時間や課題研究において、このような構造化された手法を導入することで、より効果的な学習展開が実現できるでしょう。

デジタル格差の解消と包括的教育

最も注目すべき点の1つは、プログラミングスキルを必要とせず、「アイデア」と「想い」だけで参加できる設計でしょう。

これは、従来のSTEM教育が技術習得に重点を置きがちだった課題を解決するアプローチといえます。

AIツールの普及により、技術的な障壁を下げながらも創造性や問題解決能力を育成することが可能となり、すべての生徒に平等な学習機会を提供できます。

国際舞台での発表機会の実現

学校教育が社会とのつながりを強化し、実社会で活用できるスキルの習得を目指すには、多様なステークホルダーとの協働が不可欠です。

特に、EXPO2025大阪・関西万博という国際的な舞台での発表機会は、生徒のモチベーション向上と国際的視野の育成に大きく貢献するでしょう。

未来社会への教育の準備として

Society5.0時代を迎える中、AIリテラシーは必須のスキルとなっています。

この大会のような取り組みを通じて、生徒たちはAIを単なる道具として使うのではなく、社会課題の解決に活用する視点を養うことができます。

これは、創造性と技術を融合させた真の21世紀型スキルの育成につながり、日本の教育が目指すべき方向性を明確に示していると考えます。

今後、このような実践的で包括的なAI活用教育の取り組みが全国の学校に普及することで、日本の教育は大きく変革し、グローバル社会で活躍できる人材の育成が実現されることでしょう。

情報元の詳細はこちらからご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000161501.html

※なお、この決勝は、未来のトビラをひらく「こども万博」のプログラムの一環として実施されます。未来のトビラをひらく「こども万博」についての詳細はこちらをご確認ください。

https://www.kodomo-banpaku2025.com/