生成AIの教育現場への普及は、技術的な優位性だけでは実現できず、学校現場の実態を踏まえた戦略的なアプローチが必要である。

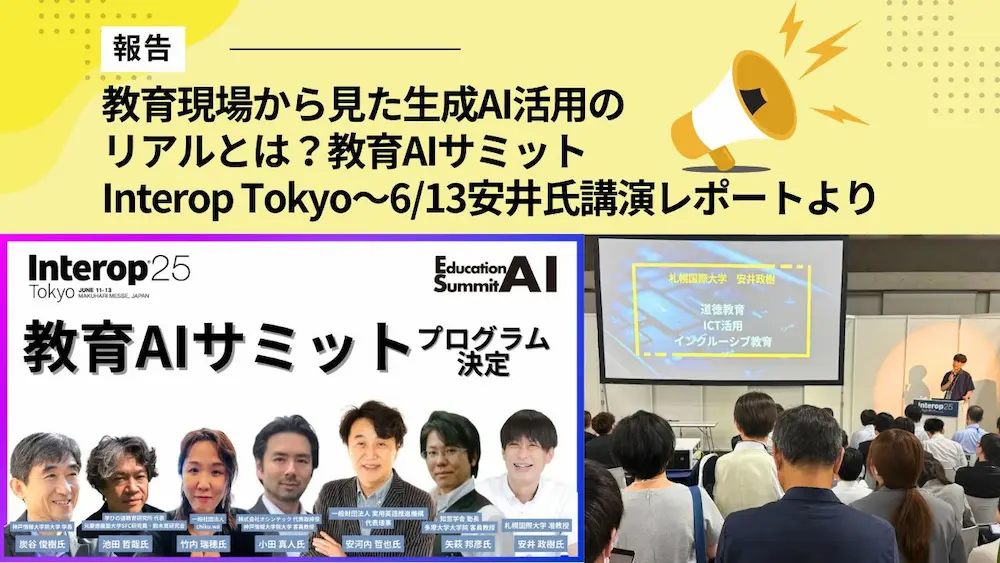

本稿では、今年6月11~13日に幕張メッセ(千葉県)で開催されたInterop Tokyo2025内「教育AIサミット」展示会場セミナー企画で、文部科学省DX戦略アドバイザーとしても全国の小学校・中学校・高校などの現場を飛び回る安井政樹氏(札幌国際大学 准教授)による、大盛況となった13日講演「教育現場から見た生成AI活用のリアル」の内容をレポートする。

教育現場のAI導入における課題

学校現場の実態と認識のギャップ

安井氏は2024年度に177校で研修・出前授業を実施し、延べ1万人以上の受講者と接した経験から、教育現場のリアルな状況を報告した。

全国の学校でAIを利活用できているのは、ほんの一握りで大多数の学校では「AIは嘘をつくから使わない」という認識が根強く残っている。

教員のAI使用経験は最大でも半分、多くの学校では2割から1割程度にとどまっている。

これは、飲食店で例えれば、「一度入った店がまずいと、その店には2度と行きたくない」のと同じようなもの。生成AIは「嘘をつくし、子どもも悪用する」という認識が、生成AIから足を遠ざける理由になっているのではないかと指摘した。

ワイドショーキャンペーンの負の影響

学校での生成AI普及の阻害要因として、安井氏は「ワイドショーによるキャンペーン」の影響を指摘した。「子どもが読書感想文をAIに書かせる悪用や、調べたときのハルシネーション(嘘情報)、テストや宿題での不正使用など」が繰り返し報道され、その結果、多くの人は、AIに対する否定的なイメージをもってしまっているようだ、と現場の状況を伝えた。

教育観の転換が普及の鍵

従来の教育観の問題点とは

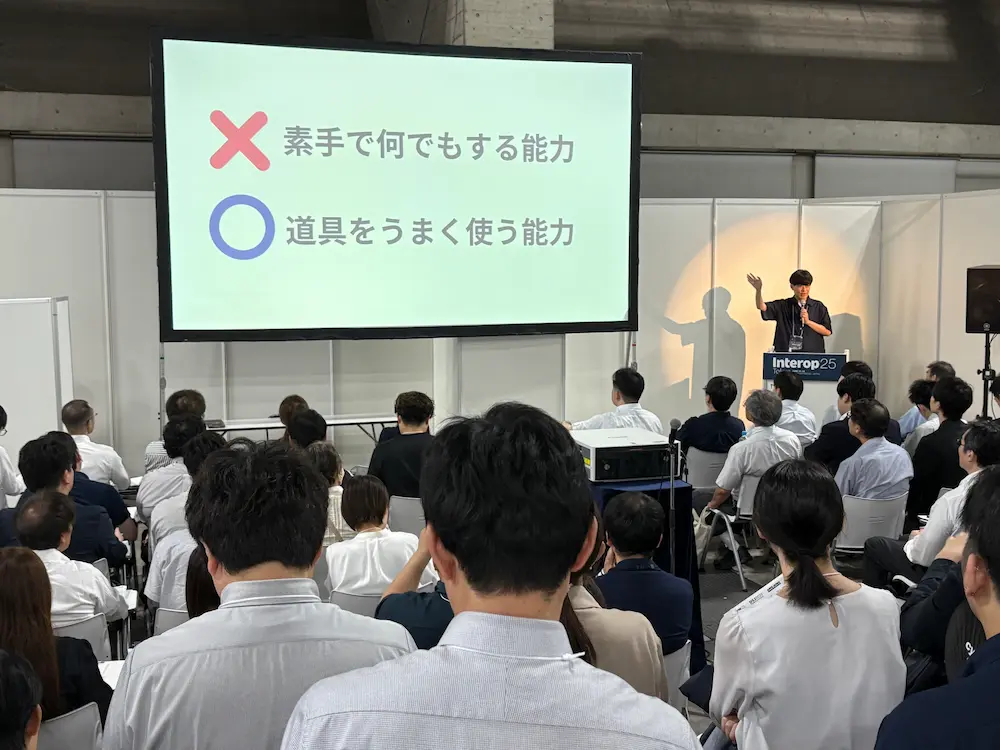

学校現場がAIを受け入れない根本的な理由は、「素手で何でもする能力」を重視する従来の教育観にある。これは、その子を伸ばすという教師の思いの現れでもある。今までは「機械なしでテストに答える能力、スマホなしで記憶する能力、検索なしで漢字を書く能力などを育てることが教育の目的だ」と考えられてきた。

ここで安井氏は、電話番号の例を挙げて説明する。

「昔は実家の番号など多数の電話番号を暗記していたが、現在は家族の電話番号すら覚えていない。記憶力は確実に落ちたけど、何も困らない。電話をかけることが目的なのであって、電話番号を覚えることが目的ではないから。」と説く。

AIという道具活用の正当性

「誰も素手で千切りしようとしない。包丁を使うのはズルではない」という比喩で、安井氏はAIという道具使用のよさを語った。社会で求められるのは道具をうまく使う力であり、人間と道具が共存してうまくいけばよいと解説した。

この教育観の転換なしに、どんなに優れたAIを開発しても学校現場では受け入れられない。

技術的な説明や機能紹介よりも、まず価値観の変革が必要であると述べた。

学校現場が求めるAIの特徴

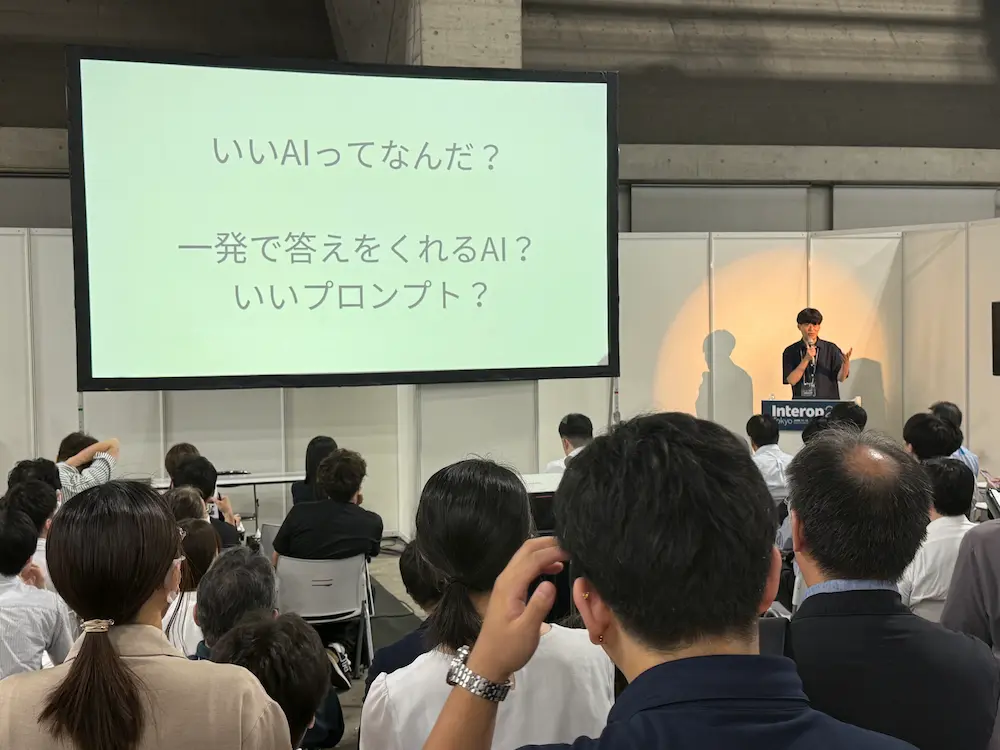

理系的アプローチの限界

「適切なプロンプトで一発回答」という理系的なアプローチは、なかなか学校現場では受け入れられないかもしれない。それは、多くの教員は職人気質であり、個別の一つひとつの事例に向き合い手をかけることを大事にして来たからこそである。何でもすぐにできるのは機械的で、一人ひとりに合っているのか疑問に思ったり、冷たさを感じる先生も多い。効率性ばかりを重視して普及を図るアプローチは、教育現場では逆効果となる場合も多いと現場の状況を解説した。

「手間をかける」設計の重要性

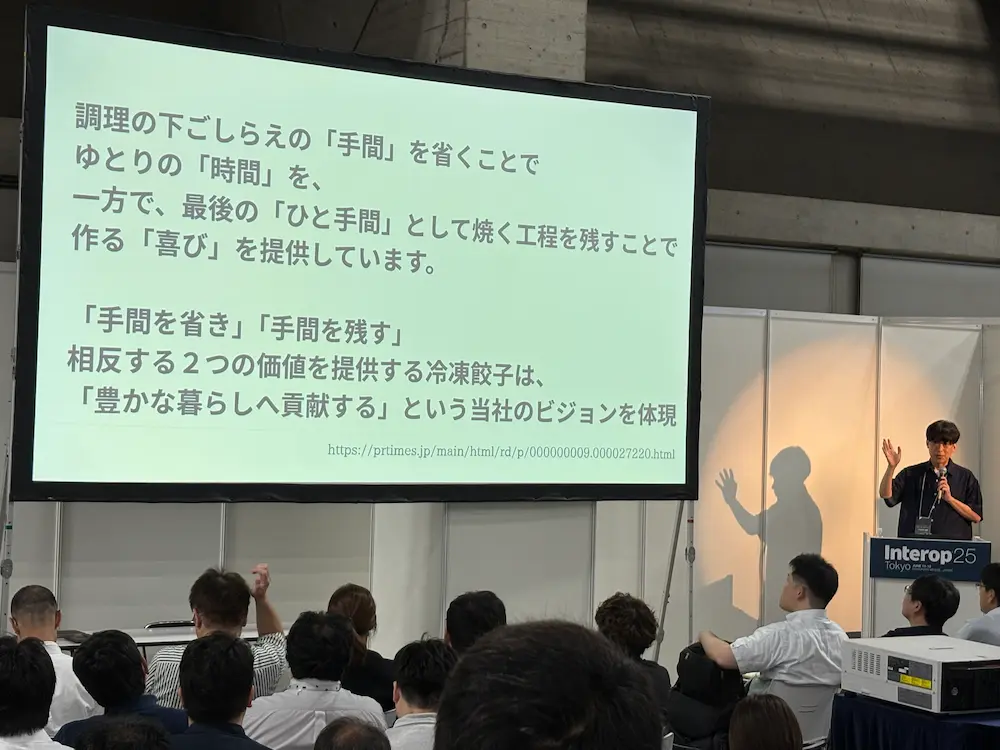

安井氏は食品・味の素株式会社の冷凍餃子戦略を例に挙げた。

同社は冷凍餃子の利用について、「手抜きではなく手間抜き」と位置づけ、工場で愛情を込めて製造し、最後の焼き工程を残すことで「作る喜び」を提供したとHPで説明している。

教育AIにも同様のアプローチが必要である。

下準備はAIが担当し、最終的な判断や調整は教員が実施する。

この「手間を省きつつ、手間を残す」設計が、逆に教員の満足度を高める可能性があるのではないだろうかと述べた。

具体的な実践例として

通知表作成での活用例では、あえて、雑なプロンプトで「通知表の評価文を書く」デモを見せた。「保護者向けの通知表の所見文を書いて。キーワードは、小学校2年生、算数の九九を頑張った……」というようなデモである。プロンプトの最後には、同じ内容で、三パターン出力して。と入力し、AIが3パターンの表現を提示する画面を会場で見せた。

このように3つのパターンをあえて出力させることで、最後の選択を教師がするというように「手間を残す」ことが重要で、どの言葉が、その子の様子をより適切に伝えるのか、もしくはもっと良い言葉があるのではないか、という「手間」が教育現場では重要なのではないか。と語った。

例えば、「根気強く取り組んだ」「意欲的に取り組んだ」「諦めずに練習した」という表現から、その子の様子を思い浮かべながら、よりよい評価の所見文を生成AIをサポーターとして作成していくというイメージであると解説した。

これと同様に、探究学習の生成AI活用でも、AIが複数の選択肢を提示し、生徒が吟味・選択・判断をするような活用が重要である。このように、人間の出番を意図的に作る設計が重要であると述べた。

宿題とAI使用に関する新しい視点

生成AI活用の現状と課題

現状として、小中学生の一定数がAIを宿題に使用している。ある小学校6年生は、「宿題の算数を聞いたら答えてくれた。」と活用した経験を語ってくれたが、「ちょっとダメだったかも……」と後悔の気持ちを述べた子がいたという事例を紹介した。

たしかに使用後に、本当に良かったのかと立ち止まる学生も一定数存在しており、自分の学びのためにAIを活用しなければならないということ自体はとても良いことであると述べる一方で、安井氏は新しい視点を提示した。

課題解決能力としての評価

「宿題を早く終わらせることは課題解決能力」であり、「意味のない宿題からの解放は創造性の一つなのかもしれない」と安井氏は新たな見方を紹介した。子どもにとって宿題より大事なものがある場合もあり、野球の素振りやサッカーゲーム、実際のサッカーなど、様々な価値のあるものが存在する。宿題を早く終わらせることが悪で、それを理由にAIを禁止するようなことがあってはならないと述べた。

重要なのは、人の選択を減らさないこと。AIを禁止しないこと。

例えば、東京から北海道へ行くのに飛行機が明らかに便利でも、電車好きの人が飛行機より電車を選ぶように、自分に合った方法を選択することに価値を見出す子がいても良く、選択の自由を奪ってはならない。

そして、宿題は「その子にとって必要感があるものなのか?」「全員同じ宿題に何の意味があるのか」という根本について、教員は再考していくチャンスであるとも述べた。

AI普及に向けた戦略的提言

文系的アプローチの必要性

安井氏は、一見、AIと言えばテクノロジーで理系の分野のように思われるが、あえて理系ではない考え方の重要性を強調。教員は文系出身も多く、機械的なアプローチよりも人間的な温かみを求める。「先生の思いを込めてください」というアプローチのほうが、技術的な完璧性よりも受け入れられやすいのではないか。

段階的な導入戦略

より多くの学校で生成AIを普及させていくためには、まず先生方が校務からAIを活用する体験をすることが重要だと安井氏は推奨した。校務利用で活用する中で、良し悪しや使い方のコツなどを教員が実感することが重要であると述べた。

先の所見作成や、HPや通信の記事の作成、誤字チェックなどのさまざまな活用例があることを紹介したうえで、これまでも実践されてきている「端末を用いた授業後のふりかえり」などで得た「教育データ」を活用し、集めた生徒の振り返りをAIに投入して分析レポートや改善提案を得ることなども簡単にできると紹介した。これらの活用をしていくことにより、教員自身がAIをサポーターとして活用していくことが重要であると述べた。

教育観の転換の重要性

安井氏は、技術的な研修よりも、教育観の転換を先に行うことが、学校での生成AI導入の成功の鍵ではないか、とこれまでの全国各地の研修を通して感じたと説明。

AIは、あくまで道具であり、それを使う意味や目的について考え、議論し、人間の限界と道具の補完関係を説明することで、教育観の転換を促すことが重要であると主張した。

まとめとして

今回の講演では、教育現場におけるAI普及のポイントとして「技術的側面ではなく、人間的・文化的側面」の重要性を浮き彫りにした。

現状として、大多数の学校ではAI活用が進んでおらず、トップランナー校の事例だけでは普及しない。教育観の転換なしには、技術的優位性だけでは売れないという現実がある。

今後への期待として、教育現場の大多数を占める「普通の学校」にこそAIの力を届けることの重要性が強調された。そのためには技術的な完璧性よりも、教員が愛を感じられる「手間を残す」設計が必要であると述べた。