教育のデジタル化が進む中、新たな転換点として注目される生成AI。

文科省がガイドラインを公表する中、全国の教育委員会・学校はどのように対応しているのでしょうか。

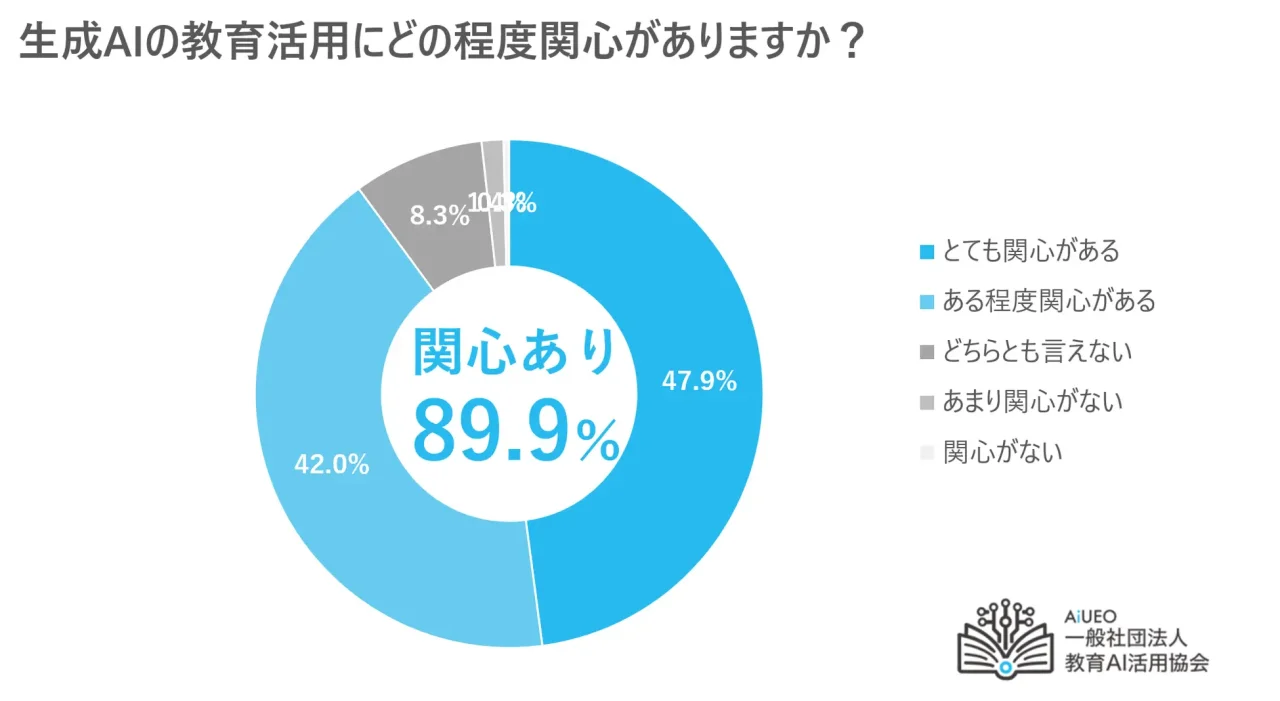

教育AI活用協会が実施した最新調査によると、約9割の教育機関が生成AIの活用に関心を示す一方、実際の導入は約4割にとどまっていることが明らかになりました。

ChatGPTを筆頭に様々なAIツールへの期待が高まる教育現場の現状と、これからの可能性を探ります。

【記事の要約】

教育AI活用協会は2025年3月に全国の教育委員会・学校288団体を対象に生成AIの教育活用に関する調査を実施した。

調査結果によると、約9割が生成AIの教育活用に関心を示す一方、実際に導入が決定または検討中の団体は約4割にとどまっている。

生成AIに対する理解度は約半数が「基本的な理解がある」と回答し、文部科学省のガイドライン公表直後にもかかわらず関心の高さがうかがえる。

活用予定のツールとしては、約7割がChatGPTを選択しており、他にBingやGoogle Gemini、教育特化型AIサービスも挙げられた。

しかし、導入に際して利用可能な補助金や制度の活用予定がある教育委員会・教育センターは約2割にとどまっている。

自由回答では、活用事例やガイドラインに関する研修への期待が多く寄せられた一方、著作権やプライバシーのリスク、AIへの依存による教育への影響を懸念する声もあった。

調査を踏まえ、同協会は生成AIガイドラインに関する研修、教育活用研修、アプリの活用・導入支援の3つを今後の施策として挙げている。

(出典元:2025年5月8日 PR TIMESより)

今後の学校教育への活用と可能性は?

生成AIの教育活用は、個別最適な学びと協働的な学びの実現に大きな可能性を秘めています。

調査結果から見えてきたのは、教育現場の高い関心と同時に、具体的な活用方法や導入手順に関する情報不足です。

今後の学校教育では、まず教員向けの体系的な研修が重要になります。

生成AIの基本的な仕組みや特性を理解した上で、教科ごとの効果的な活用事例を共有することで、現場の不安を軽減できるでしょう。

また、生成AIを活用した授業設計や教材開発を支援するプラットフォームの整備も急務です。

教員の業務効率化だけでなく、生徒一人ひとりの学習進度や関心に合わせた学習支援が可能になります。

さらに、AIリテラシー教育を通じて、生徒自身がAIを適切に活用する力を育むことも重要です。

AIと共存する社会で必要となる批判的思考力や創造性を養うことで、未来を切り拓く力を育てることができるでしょう。

プレスリリースの内容はこちらからご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000079497.html