セミナー・イベント情報

掲載されていないセミナー・イベント情報は専用フォームからご報告ください。

-

2026年02月20日(金)

宝仙学園小学校 2月の公開授業研究会「全校で挑む『探究』― 実践から学ぶ授業づくり」

宝仙学園小学校宝仙学園小学校では、学校全体で“探究”に挑む公開授業研究会を開催します。全学年・全クラスの実践を公開し、子どもたちの学びの過程や教師の挑戦をそのままご覧いただけます。さらに、2名の講師をお迎えし、本校の実践をふまえて、探究的な学びの可能性について語り合う場を設けています。本校の「みつける・きめる・つむぐ」を軸とした学びの姿と、未来の教育を創造するための取り組みを、ぜひ体感してください。これからの学びについて参加者の皆様と共に考えてまいります。職員一同、多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

開催場所:宝仙学園小学校(東京都中野区) -

2026年02月20日(金)

令和7年度インクルーシブな学校運営モデル事業中間成果報告会

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課文部科学省では、令和6年度より3年間の事業期間を想定し、特別支援学校と小・中・高等学校のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを構築し、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進め、一緒に教育を受ける状況と、柔軟な教育課程及び指導体制の実現を目指して実証的な研究を行う「インクルーシブな学校運営モデル事業」を実施しています。

この度、事業2年目が終了するにあたり、各受託団体におけるこれまでの取組状況や成果等を全国に発信し、各地域における関連施策の一層の充実を図るため、「令和7年度インクルーシブな学校運営モデル事業中間成果報告会」を下記のとおり開催しますので、お知らせします。開催場所:Zoom -

2026年02月20日(金)

「N-E.X.T.ハイスクール」時代の遠隔教育事例~「どこにいても協働的な学びを。メタバースでの授業実践(鹿児島)」「高知県の遠隔授業と電子黒板(高知県)」~

一般社団法人ICT CONNECT 21 遠隔教育推進SIG平素より当団体の活動にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 遠隔教育推進SIGより、注目の事例セミナー開催のお知らせです。

文部科学省「N-E.X.T.ハイスクール」構想等でも掲げられている通り、地理的な制約や生徒個々の事情によらない「多様な学習ニーズへの対応」が急務となっています。

そこで本セミナーでは、高等学校を対象とした「メタバースによる遠隔教育」と「教育センターからの遠隔授業」で成果を上げている2つの自治体の先進事例をご紹介します。

これから遠隔教育に取り組む自治体様、GIGAスクール構想のネクストステージを模索されている皆様にとって、必見の内容です。開催場所:Zoom -

2026年02月21日(土)

学校とICTフォーラム2026 学習指導要領改訂の方向性と教育DXの最新動向

一般社団法人日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)GIGAスクール構想は第2期整備へと移行し、学習指導要領の改訂に向けた議論も本格化しています。

教育現場では、デジタル学習基盤やICTの活用が学びの質の向上だけでなく、校務の効率化や働き方改革にも寄与する重要な要素となっています。

本フォーラムでは、学習指導要領改訂の方向性や教育DXの最新動向について多角的に考察します。

校務用スマートフォンの活用による業務改善の事例、成績情報・指導要録を活用した生成AIチャットボットの研究成果、デジタル教科書や校務ICT環境改善による教員の負担軽減など、先進的な取り組みや整備事例を通して、これからの学校づくりに必要な視点を共有します。開催場所:品川インターシティホール -

2026年02月21日(土)

NEXT ハイスクール構想で学校はどう変われるのか。

株式会社デジタルファシリテーション研究所2026年、日本の教育は「NEXT ハイスクール構想」という大きな転換点を迎えます。

約3000億円とも言われる予算を、単なるICT機器の更新で終わらせてしまうのか。

それとも、2040年の社会変動を見据えた「AX(AIトランスフォーメーション)」への投資とするのか。

その分岐点に立っているのが、学校管理職・教育を担う立場にある人々の「未来に対する解像度」です。

社会がAXし、知識の獲得が容易になったとき、教育のゴールは「正解を出せるホワイトカラーの育成」から、「AIを拡張機能として使いこなし、社会システムを再構築できる人材の育成」へとシフトします。

本シンポジウムでは、社会の構造変化の現場で変革に取り組む田原真人氏(デジタルファシリテーション研究所代表)と、教育現場の最前線で変革を指揮する田代浩和氏(常翔学園校長)とが、4つの問いを軸に「AI時代の教育の本質」を解き明かします。開催場所:大阪工業大学梅田キャンパス 2階セミナー室204 -

2026年02月21日(土)

科目横断・文理融合型教育の展開 ーSTEAM教育、PBL教育と課題探究教育の現在を踏まえてー

金沢工業大学 数理工教育研究センター近年、情報化社会の急速な発展に伴い、高等教育には『科目横断・文理融合』という新たな視点に基づく展開が求められています。本センターでは、設立以来『科目横断』や『STEAM教育』の先駆けともいえる「数理工統合教育」を推進してきました。

また、本学では「社会実装型教育研究プロジェクトを実践する情報に強い高度専門人材の育成」を目標に、令和7年度に学部・学科改組を実施し『科目横断・文理融合』を重視した授業運営が進められています。一方、高等学校においても、総合的探究の時間における主要課題の一つであるSTEAM教育について、科目横断的な取り組みの重要性が高まり、文理融合型教育を視野に入れた探究型授業へと発展しつつあります。

このような背景を踏まえ、今回の数理工教育セミナーが、教育現場における新たな取り組みの一助となればと考えておりますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。開催場所:金沢工業大学 (23号館)および オンライン(Zoom) -

2026年02月21日(土)

一緒に考えよう学校の校則問題 ~対話と実践~

中学校てらす|全国の中学校をHAPPYに夢のコラボレーションイベント!!

ついに「認定NPO法人カタリバ みんなのルールメイキング」さんがイベントに登場です!

Q.「この校則、なぜあるの…?」

A.「今までそうだったから」「うちの学校の決まりだから」「当たり前でしょ!」

学校現場では、このような言葉が飛び交っていませんか?

そんなモヤモヤした気持ちをみなさんで一緒に語り合いませんか?開催場所:オンライン -

2026年02月21日(土)

小学校の学びが変わるICTと生成AIの活用 〜 発達段階を考えた活用デザイン 〜

G-Apps.jp Community ~ 教育現場での Google for Education 活用コミュニティ~2月の講座の舞台は「小学校」!端末がうまく使えないのではないか、生成AIを使うのは小学生にはまだ早いのではないか。いろんな考え方があると思いますが、うまく活用することで生徒の発達段階に合わせた新しい学びを作り出すこともできます!

そんな実践に最前線で取り組んでいる、福岡県飯塚市立菰田小学校の外﨑先生をお招きし、校内での活用推進のマインドセット、実際の活用事例などをふんだんにご紹介いただきます!さあ、小学校に新しい風を吹かせるのは今ですよ!!開催場所:オンライン -

2026年02月22日(日)

教育従事者向け「生成AI」活用セミナー『AIと創る未来の教育』を開催GIGAスクール構想、タブレット導入など事例に学ぶ、学校導入への具体的プロセスと活用の秘訣を公開

公益社団法人東京青年会議所現在、あらゆる産業で生成AIによる変革が加速しており、教育現場もその例外ではありません。文科省がガイドライン(※2024年12月に「教育現場における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」)を更新し活用を促す一方、一般社団法人教育AI活用協会の調査では「教育機関の約9割がAIに関心を持つ一方、具体的な導入・検討は4割に留まる」という、理想と現実のギャップが浮き彫りになっています。本セミナーでは、このギャップを埋めるべく、立場ごとの課題にフォーカスします。

開催場所:Tokyo Innovation Base(有楽町) -

注目2026年02月23日(月)

教育AIサミット in THE CAMPUS 2026

一般社団法人教育AI活用協会(AIUEO)

【オフラインイベント】

\AI初心者も歓迎!/

教育AIサミット 実例大全 in THE CAMPUS

― 交わる経験、動き出す好奇心 ―

2025年に続き、教育現場のAI活用をテーマにしたイベント「教育AIサミット in THE CAMPUS」第2回の開催が決定しました!

今年のキーワードは “交わり”。

教育現場のリアルな実践、国際交流、アート企画、企業との連携など、多彩な切り口から学べるプログラムをご用意しています。開催場所:コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS -

2026年02月23日(月)

探究する学びの評価を新しくするワークショップ

SIP稲垣研究室次期学習指導要領に向けて、探究する学びが総合的な学習/探究の時間はもとより、各教科でもいっそう重視されるようになってきています。児童・生徒の探究の過程をどう見とるのか、多様な学習成果をどう認めるのか、といった評価にまつわる難しさを感じている先生方は少なくないのではないでしょうか。

本ワークショプでは、リアルな探究をデジタル空間の写像(=デジタルツイン)を用いることにより、探究における新しい評価のかたちを提案します。昨年度の内容を大幅にアップデートした上で、児童生徒の情報収集を可視化するサービス、アセスメントとの組み合わせ、オープンバッジによる学習認定と3つのトピックを用意しています。それぞれのトピックでは、実践報告、サービス紹介、体験ワークショップ、研究者からの解説がセットです。4月から皆さんの学校でご活用いただけるサービスもあります。探究の学びの評価に新たな視点を加える機会として、ぜひご参加ください。開催場所:㈱内田洋行 -

2026年02月24日(火)

教育の共助に係るネットワーキングイベント<Edu-Link(エデュリンク)>

近畿経済産業局近畿経済産業局は株式会社ソーシャル・エックスとの協力で、教育の共助に係るネットワーキングイベント<Edu-Link(エデュリンク)>を開催します。

税財源による公的支援(公助)や各家庭による負担(自助)に加え、企業・地域が協力し、人的・物的資源を循環させることで、多様な学びの選択肢を提供し、価値創造人材の育成を支える仕組み=「教育の共助」の重要性は、企業・教育現場ともに理解されているものの、両者を結びつける仕組みが十分に整っていないため、実際の連携や出会いの機会がまだまだ少ないのが現状です。

そこで、教育機関・企業・支援団体が集まり、先進事例の紹介や、企業・学校・団体によるピッチを通じて、共助のヒントを見つけていただくネットワーキングイベントを開催します。開催場所:一般社団法人関西イノベーションセンター(MUIC Kansai) -

2026年02月24日(火)

新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers’ Party 2026』

もあふるオンライン教育実習4月からの生活の悩みや不安、楽しみなことチャレンジなどを共有できる仲間と出会うことができます。

共に学ぶもよし。

悩みを共有し合うもよし。

4月からの始まる新生活でも共に歩んでいける仲間をぜひ作っていただきたいと思っています。開催場所:港区立産業振興センター -

2026年02月24日(火)

GIGAワークブックセミナー2026 ー教材アップデートと今後の提供についてー

一般財団法人 LINEみらい財団GIGAスクール構想の下、情報モラルと情報活用力の育成は、学校現場において引き続き重要なテーマとなっています。

一般財団法人LINEみらい財団では、活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」を開発し、全国の自治体・学校に無償で提供するとともに、教材の活用促進に取り組んできました。

本セミナーでは、「GIGAワークブック」2026年度版の追加内容をはじめ、「GIGAワークブック for Teachers」の公開について、LINEみらい財団の今後の予定を踏まえた教材の継続提供に関する対応方針をご案内します。

あわせて、LINEヤフー社提供の保護者連絡ツール「LINEスクール 連絡帳」に関する最新の取り組みについてもご紹介します。

自治体・学校関係者の皆さまを対象に、ICT活用と情報モラル教育をさらに推進するヒントをお届けしますので、ぜひご参加ください。開催場所:Zoom -

2026年02月25日(水)

〜共通テストから見る指導のヒント〜2026年共通テスト「数学」分析会

株式会社リアル・パートナーズ、株式会社POPER昨年、多くの先生方から好評をいただいた竹内英人先生の「共通テスト数学分析会」について、今年も開催が決定しました!

2025年度入試から新学習指導要項に基づいた大学入試(新課程入試)が始まり、今回が2年目となります。特に変更点の多い共通テストでは、初年度の傾向を踏まえた出題がどのように変化するのか、全国の先生方から大きな注目が集まっています。新課程の学習内容を反映した出題や、思考力・判断力・表現力を問う傾向などがどのように組み込まれているのかなど、今後の指導を行う上で重要な鍵となります。

ご登壇いただく竹内英人先生は、名城大学教職センター教授であり、啓林館の教科書や高校数学参考書「Focus Gold」の代表執筆者としても知られる数学のスペシャリストです。昨年に引き続き、今回のセミナーも講演時間を2時間に拡大しお届けいたします。2026年度共通テスト(数学)の分析をトコトン行い、みなさまの塾・スクールで今後の授業や受験指導に生かせる具体的なポイントをお伝えします。

共通テスト(数学)の傾向と分析をいち早く把握し、新年度の指導に生かしたい先生方は、ぜひご参加ください。開催場所:Zoom -

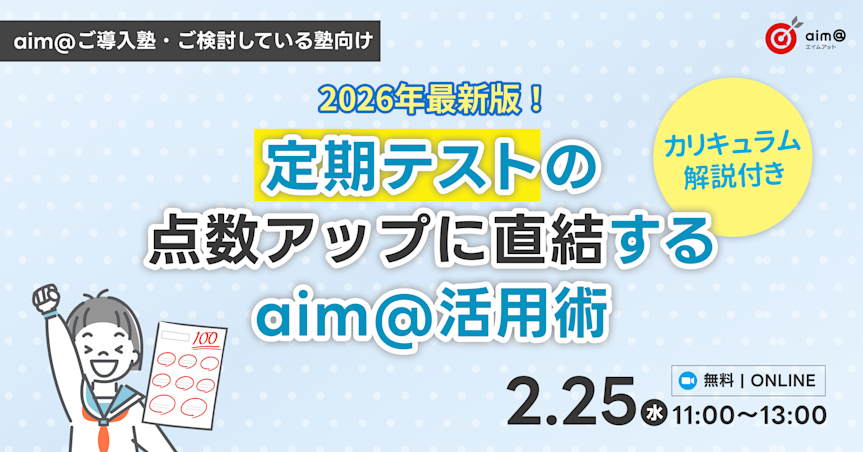

注目2026年02月25日(水)

2026年最新版!定期テストの点数アップに直結するaim@活用術セミナー<カリキュラム解説付き>

株式会社メイツ

・aim@の定期テスト対策コンテンツを、一部の生徒にしか活用できていない

・他のコンテンツとの組み合わせや、学力レベル別の具体的な使い方がわからない

・実際に点数アップにつながった授業の流れや講師の動きなど、成功事例を知りたい

このようにお考えの先生は、ぜひ今回のセミナーにお申し込みください。

本セミナーでは、aim@に搭載されている『【公立中学】定期テスト対策』コンテンツの効果的な活用術を、具体的な成功事例を交えながら徹底解説いたします。

今回取り上げる活用事例は、直営塾「進学塾メイツ」での最新の実践ノウハウとなります。

進学塾メイツで実際に成果を出している運用フローに基づき、

・学力レベルに合わせた具体的なカリキュラム案

・通常授業とテスト直前期の進め方の違い

・学習管理画面での進捗チェックのポイント

・授業以外での取り組みや指導のコツ

など、これまでお伝えしきれなかった「現場のリアルな動き」を含めて詳細にお伝えします。

また、セミナー後半ではaim@を活用いただいている輝伸塾様(福岡県)のインタビュー動画も公開!数学30点アップなどを実現した授業準備から指導の流れまで、具体的な工夫をご覧いただけます。

特典として「定期テスト対策カリキュラム」もプレゼント!

当日は、Q&Aの時間もご用意しておりますので、運用面の悩みもその場で解消できます。

■こんな方におすすめ

・aim@の定期テスト対策で使用するコンテンツの効果的な活用法を知りたい

・生徒の学力レベルに合わせたカリキュラムや指導ポイントを知りたい

・点数アップを実現した「直営塾の授業の流れ」や「他塾の成功事例」を手に入れたい

■見どころポイント

・【学力レベル別】個別最適化を実現!定期テスト対策のaim@コンテンツ活用法

・【カリキュラム解説】すぐにマネできる「定期テスト対策カリキュラム」をご紹介

・【成功事例】30点アップなどの成果を出している導入塾の活用事例を公開開催場所:Zoom -

2026年02月25日(水)

ChatGPT×キャリア教育 のすすめ 〜誰でも簡単に、AIキャリアアドバイザー運用法〜

株式会社DOU少子化や就職活動の早期化により、大学・短大・専門学校、高校では「学生一人ひとりの進路選択をどう支えるか」が大きな課題となっています。本ウェビナーでは、こうした課題に対する最先端の取り組みとして、学生の学修歴や課外活動をデジタル証明書化し、成長記録とAIを連携させた「AIキャリアアドバイザー」の活用事例を紹介します。

当日は、学習履歴データと生成AIを掛け合わせたAIキャリアアドバイザーが、どのように個別最適化されたキャリア支援・進学支援や学習支援を実現しているのかを、デモを交えながら解説します。

特にキャリアセンターをはじめ、学生の就職支援に携わっている方々には、自己理解の促進やエンゲージメント向上にどのような効果があるのか、限られた人員で多様なニーズに応えるための運用ノウハウなど、実践的なヒントを得ていただける内容です。未来志向の教育現場づくりに関心のある皆様のご参加をお待ちしております。開催場所:オンライン -

2026年02月25日(水)

2025年度第2回オンライン授業に関するJMOOCワークショップ 「ラーニングアナリティクス×(MOOCs+生成AI)⇒Adaptive Learning Platform」

JMOOC現在、教育界は少子高齢化や人口減少による市場縮小と生成AIの台頭という構造転換期にあります。今後は、教室や家庭、MOOCs等の仮想世界でのサイバーフィジカル空間での学習ログを分析して、ラーニングアナリティクスを用いて個に応じた教育や学習を支援すること(Adaptive Learning)が重要となってきます。さらに、蓄積された膨大な教育データを用いて「エビデンスに基づく教育」の基盤とし、AIを伴走者とした生涯学習モデルの構築が不可欠です。本講演では、ラーニングアナリティクスを中心とした国内外のAdaptive Learning Platformの動向と課題、今後の展望について議論します。

開催場所:オンライン -

2026年02月26日(木)

探究と「教員の関わり」「AI」「次期学習指導要領」

株式会社クアリア現行学習指導要領のもとで「総合的な探究の時間」が始まって数年が経ち、全国各地の学校で実践が積み重なってきました。生徒主体の探究は広がりを見せ、多くの学校で一定の成果も感じられるようになっています。

一方で、取り組みが深化するにつれて、生徒の探究を後押しする教員の関わり方や、急速に普及する生成AIとの共存に悩む声も少なくありません。中教審のワーキンググループでも次期指導要領に向けた議論が加速する今、先進的な取り組みで知られる3校の視点から、これからの探究学習の指針を探ります。開催場所:Zoom -

2026年02月26日(木)

定期テストがない探究先進校・追手門学院高校 創造コースの進路のはなし 〜創造コース長の牛込さんと、テストのない3年間を過ごした創造コースの生徒さんに話を聞いてみよう!〜

先生の学校「定期テストがない環境で過ごした生徒たちは、どのように進路を決めているのだろう?」

「定期テストがない」と聞くと、「自校でも廃止してみたい」と理想を描く一方で、「学力はどう担保するの?」「大学入試には対応できる?」といった不安や疑問が浮かんでくる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、探究の先進校として注目を集める追手門学院高等学校・創造コースの進路のお話にフォーカスしたイベントを開催します。イベントでは、2022年の立ち上げ当初からコースに関わる、コース長の牛込 紘太さんと、実際にテストのない3年間を過ごした卒業生さんにお話を聞きます。

定期テストのないコースの、「進路」のリアルな話を、ぜひ聞いてみませんか?

どなたでもご参加いただけます。ふるってご参加ください。開催場所:オンライン -

2026年02月27日(金)

令和7年度EDU-Portシンポジウム 「EDU-Portの成果と新たな取組の始動」

文部科学省セッション1では、EDU-Port事業の過去10年間の歩みを振り返り、日本の教育の国際化・質的向上への効果に関する調査研究及びアフリカにおける日本型教育の展開に関する調査研究について報告いたします。

セッション2では、近年、国際的に重要性が指摘される非認知能力(学力だけでは測れない協調性、主体性等)と、「知・徳・体」のバランスを育む全人教育を特徴とする日本型教育に関する意見交換を行い、EDU-Port事業の新たな取組を展望します。

セッション終了後には、事業実施機関によるポスター発表を通じて、各国での具体的な取組や成果を紹介します。開催場所:文部科学省東館3階講堂、オンライン -

2026年02月27日(金)

eラーニングテクノロジの最先端、教育へのデジタルバッジ適用はここまで進んだ。~中級編 LEVEL200~《オンライン開催》

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所では、日々「教育×最先端テクノロジー」についてチャレンジし、調査・研究を重ねております。

今回は、「デジタルクレデンシャル」や「デジタルバッジ」についてご紹介。2026年2月18日~20日に米国フィラデルフィアにて開催の、1EdTech「Digital Credentials Summit2026」より最新情報をお届けいたします。

デジタル・ナレッジの最新の取り組みとして、デジタルバッジソリューションもご紹介。また、GIGAスクールで注目されている国際技術標準への取り組みについて最新事例を交えながらご説明いたします。

「スキルマネジメントのススメ」小冊子ご参加いただいた方には、「スキルマネジメントのススメ」小冊子のデータをプレゼントいたします。

また、講演終了後、参加証をデジタルバッジでプレゼントいたします。

Knowledge Deliver Skill+のユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。開催場所:Zoom -

2026年02月27日(金)

ChatGPT×語学教育のすすめ 〜誰でも、工数ゼロですぐに活用できる運用法〜

株式会社DOU大人数授業での発話量不足、個別指導の難しさ、ネイティブ講師のコスト増…。語学教育が抱える課題は少なくありません。

近年、ChatGPTを授業に取り入れる大学が急増していますが、

すでに活用しているが効果を最大化できていない方

興味はあるが導入できていない方

一度試したが運用が定着せずにやめてしまった方

も多いのが現状です。

本ウェビナーでは、**「ChatGPTを語学教育に無理なく取り入れ、工数ゼロで継続できる方法」**をテーマに、学習履歴をデジタル証明書(キャリアパスポート)に連携することで、ChatGPTの効果を最大化する運用法を解説します。開催場所:オンライン -

2026年02月27日(金)

探究的な学習を深める教科書活用の可能性

広げよう深めよう「教科書を使って探究学習」コンクール事務局「教科書を使った探究学習」は、実際にどう進めればいいのか――。前回の好評を受け、特別ウェビナーの第2回を開催します。

今回のテーマは「教科書は『問い』と『方法』の宝庫-探究が生まれ育つ土壌の作り方-」 。登壇するのは、長野県塩尻市立塩尻西部中学校で「教科書を使った探究学習」を実践している中野直輝氏と、渋谷区内の全小中学校の午後を探究の時間に充てる教育課程改革を主導した五十嵐俊子氏です。ファシリテーターは、筑波大学時代から探究のためのICT学習基盤の構築に携わり、渋谷区「シブヤ未来科」の探究ハンドブックの監修も手がける東原義訓氏(信州大学名誉教授/教科書研究センター理事)が務めます。

中野氏は社会科教諭として、教科書の情報と地域の現状をリンクさせた授業デザインに取り組んでおり、具体的な事例が紹介されます。五十嵐氏は、校長時代に文部科学省の研究開発学校を2度経験し、「中教審第6・7期」等の国の委員も歴任。学校現場と教育行政の両方の立場から学びの変革に力を注いできた経験をもとに、他では聞けないヒントが得られるでしょう。東原氏は、児童一人一人が原理を発見できるデジタル教材や思考過程を可視化するツールの開発に長年取り組み、館長を務める「i Space たかぎ」には複数世代の全教科の教科書を蔵書しています。

AIやデジタル化が進むいま、学びのコンパスとしての教科書の役割はますます大きくなっています。教科書を活用した探究学習の授業づくりに関心のある先生方にとって、授業改善のヒントや 「広げよう深めよう『教科書を使って探究学習』コンクール」への応募のヒントも得られる貴重な機会です。

参加無料。ぜひご参加ください。開催場所:Zoom -

2026年02月28日(土)

生成 AI の「普段使い」で実現するこれからの教育現場

Google for EducationGIGA スクール構想が第 2 期を迎え、ICT の活用は新たなステージへと進んでいます。中でも生成 AI は、教育の可能性を大きく広げる技術として注目を集める一方、「一部の先進的な先生の取り組みで、自分にはまだ早い」「日々の業務にどう組み込めばいいのか、具体的なイメージが湧かない」と感じていらっしゃる先生方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、生成 AI を「特別なツール」としてではなく、「普段使いのテクノロジー」として教育現場に溶け込んだ活用をされている現場の先生方から、事例をご紹介いただきます。また、有識者の先生方から、それぞれの活用事例におけるポイントや、これからの教育現場を見据えたときの生成 AI との「上手な付き合い方」についてもご説明いただきます。Google Workspace for Education との連携や、文章に限らないマルチモーダルな活用方法、子どもが使う際のポイント等、教育現場における生成 AI のポテンシャルを最大限に引き出すための Tips についてもご紹介いたします。

生成 AI の登場に、漠然とした期待と少しの不安を抱いているすべての教育関係者の皆様が、明日からの一歩に取り入れられるヒントを見つけていただけるようなセミナーとなれば幸いです。開催場所:Youtube -

2026年02月28日(土)

立命館小学校 20 周年事業 教育シンポジウム

立命館小学校AI時代に幸せを追求するラーニング・コミュニティのあり方

学校経営のトップ、企業のトップはAl時代をどのように捉え、「幸せを追求するラーニン グ・コミュニティ」をどのように描こうとしているのか。これらに ついて提案いただいた上で、本校関係者も交えたバネルディスカッションを通して、新たな気づきを創出する場にしたいと考えています。開催場所:立命館大学朱雀キャンパス 5F 大ホール -

2026年03月01日(日)

人生はチャレンジだ! 先輩・研究者が語る進路と人生の挑戦

東京大学メタバース工学部進路に迷ったとき、将来何をしたいのかわからないとき。そんなときこそ、誰かの“チャレンジの物語”が力になります。工学系研究科長・工学部長の加藤泰浩先生をナビゲーターに、菊川怜さん、山崎直子さんなど、多彩な分野で活躍する先輩たちや現役の教授が、中高生の頃の思いや、これまでとこれからのチャレンジ、人生の楽しみ方を語ります。あなたの“未来のヒント”と、一歩踏み出す勇気を見つけてみましょう。

開催場所:東京大学 安田講堂、オンライン -

2026年03月01日(日)

令和7年度シンポジウム

東京学芸大学こどもの学び困難支援センターsure令和7年度シンポジウムの詳細のご案内です。

今年度は、「『学ぶ』の多様性について考える」をテーマとして学校教育、児童福祉、地域実践、ICT教材やAIの活用など、様々な異なる視点から、改めて「学ぶ」とは何か、「学ぶ」を支えるとはどういうことかについて考えます。

対面(50名限定)とオンライン(300名限定)でご参加いただけます。ご参加には申し込みが必要です。画面下部のフォームからお申し込みください。開催場所:東京学芸大学構内 大学院アクティブラーニングセンター(50名限定)、オンライン(300名限定)※見逃し配信あり -

2026年03月04日(水)

子どもの知的好奇心を育てる授業とは?百ます計算の隂山先生が語る“学びの本質”

株式会社iGO・株式会社POPER百ます計算などを活用しながら授業改革を成し遂げ、”基礎学力向上の第一人者”として全国の教育現場に影響を与えてきた隂山英男先生。しかし隂山先生が本当に追求してきたのは、その先にある「知的好奇心が自然と湧き上がる学び」です。点数のための勉強になりがちな今、「もっと知りたい」と子どもが自ら動き出す授業はどうすれば生まれるのか――今回のセミナーでは、その本質的な教育の問いに向き合います。

現在、隂山先生は町田市立小山田南小学校で学力向上アドバイザーとして定期的に授業を行っています。まず集中反復と授業の“高速化”によって最速で学力を引き上げ、その確かな基盤をもとに生成AIを活用した歴史授業に挑戦しています。この授業では、これまでやる気を見せなかった子どもたちが前のめりに発言するなどの変化が見られているそうです。

本セミナーでは、こうした一連の実践から見えてきた「短期間で学力を伸ばし、その先の知的好奇心を開花させる授業づくり」のプロセスを、隂山先生ご自身に具体的に語っていただきます。テストの点数だけでは測れない“学びの本質”を授業にどう宿すのか、明日の指導に直結するヒントが詰まった内容ですので、ぜひご参加ください。開催場所:Zoom -

2026年03月04日(水)

インクルーシブ教育の現状と課題ー次期学習指導要領を踏まえてー

一般社団法人 ICT CONNECT21次期学習指導要領の柱の一つである「多様性の包摂(Equity)」に向けた日本の教育システムの現状と課題について解説します。多様な子どもがいることを前提とした学校を実現するためには、ICTの活用は必須です。具体的な実践例と共にどのようにしてインクルーシブな学校づくりをするのか共に考えましょう。

開催場所:Zoom -

2026年03月04日(水)

【AI教育活用】先生の「時間が足りない」を解決する!はじめてのNotebookLM

株式会社エデュテクノロジー「もっと子供たちと向き合う時間を創りたい。でも、事務作業が終わらない…」

そんな現場の先生方の切実な声に応えるべく、株式会社エデュテクノロジーが「はじめてのNotebookLM活用法」を30分に凝縮してお届けします。

難しい理論は後回し!

本セミナーでは、NotebookLMというツールの基本的な使い方から、明日からすぐに使える「時短」と「質の向上」を両立する活用術をご紹介します。開催場所:Google Meet -

2026年03月04日(水)

学校DXで職員残業ゼロを実現。学校開放の施設予約や欠席等連絡、保護者への個別通知までをLINEで完結

Bot Express官公庁・地方自治体のDX事例を共有する無料オンラインセミナー「Bot Express Showcase」、3月4日(水)の開催が決定しましたのでお知らせいたします。

今回のテーマは、「学校DXで職員残業ゼロを実現。学校開放の施設予約や欠席等連絡、保護者への個別通知までをLINEで完結」です。開催場所:オンライン -

2026年03月05日(木)

数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム 四国ブロック(代表校:香川大学)シンポジウム

数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム四国ブロック数理・データサイエンス・AIはデジタル社会の基本的な素養として、あらゆる分野で活躍するために 必要となる知識・技術です。数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアムは、文理を問わず 全国すべての高等教育機関の学生が、数理・データサイエンス・AIを習得できるような教育体制の構築・普及を目指します。同時に、この分野を牽引できる国際競争力のある人材および産学で活躍できるトップクラスのエキスパート人材の育成を目指します。 この度、四国ブロックでは「数理・データサイエンス・AI教育が拓く連携と共創の路」をテーマとして下記のとおりシンポジウム開催いたしますので、ぜひご参加ください。

開催場所:香川大学幸町北キャンパスOLIVE SQUARE 多目的ホール -

2026年03月05日(木)

民間委託で実現する“教育としての水泳”

ルネサンス近年、全国の学校におけるプール施設の老朽化が進み、維持管理にかかるコストや労力が大きな課題となっています。さらに、教職員の負担増加や、気候変動に伴う猛暑・悪天候によって、水泳授業の実施が困難になるケースも増えています。

こうした背景から、学校水泳の授業を専門事業者に委託する動きが全国的に広がりつつありますが、専門性が高すぎて、授業が技能習得ばかりに偏るのではという声も多く聞かれます。

2025年当社は年間135校におよぶ学校水泳授業を受託・指導し、過去4回、専門家を招いてウェビナーを開催しました。水泳授業は泳法の習得にとどまらず、他教科との横断的な学びや探究学習の場へと変化し、実社会で生きる力の育成につながると実感しています。こうした学びの手法を授業受託する民間各社で共有することで、より多くの学校でより良い授業が提供可能になると考えます。開催場所:オンライン -

2026年03月06日(金)

2025年度次世代AIフェロー研究発表会・HU SPRING 成果報告会

広島大学 学術・社会連携室 HU SPRING 事務局本イベントでは、広島大学の次世代AIフェローおよびHU SPRING支援プログラム(総合知研究支援/世界に羽ばたけ海外研究活動支援)採択者が、2025年度の研究成果をポスター形式で発表します。AI研究、学際的共同研究、海外での研究活動など、各プログラムの成果を一度に聴講できる機会となりますので、研究内容に関心のある方や、来年度以降、HU SPRING支援プログラムへの応募を検討しているフェローの参加を歓迎します。

また、博士課程後期への進学を検討している博士課程前期学生・学部生、ならびに指導教員のみなさまも、制度の特徴や支援内容、実際の研究活動の様子を知る機会として、ぜひご参加ください。開催場所:広島大学フェニックス国際センター MIRAI CREA (ミライクリエ) 1階 多目的スペース(東広島キャンパス) -

2026年03月07日(土)

公開シンポジウム「不登校現象と今後の学校づくり」

日本学術会議 心理学・教育学委員会 不登校現象と学校づくり分科会文部科学省が令和7(2025)年10月に公表した「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」では、不登校児童生徒数が過去最多を記録したことが示されました。

子どもたちの十全な発達と学力を保障するという観点からは、教育機会確保法(平成28(2016)年制定)で示されたとおり、学校以外の居場所を確保するといった支援の充実も重要です。一方で、学校の在り方を問い直し、「学校」という概念そのものを捉え直すことも喫緊の課題と考えられます。

そこで本分科会では、不登校をめぐる様々な分野での研究成果を集約するとともに、学校の在り方を問い直すことで包摂性を高めているような事例を検討してきました。これらを踏まえつつ、今後、求められる「学校」の概念、並びに学校づくりの方向性を考究します。

本シンポジウムでは、本分科会で蓄積してきた議論の到達点を紹介するとともに、今後の学校づくりの在り方について提案し、参加者と議論を深めたいと思います。開催場所:オンライン -

2026年03月08日(日)

QUEST HEROES 2026

クエストヒーローズ実行委員会/株式会社教育と探求社近年の高校教育改革により探究学習の導入が進み、「主体的・対話的で深い学び」の実践が求められています。その中で、探究を深める中高生と大学生をつなぎ、探究学習を通じた中高大連携の新しいかたちを生み出すことを目的に、『QUEST HEROES』を企画しました。

初開催となった昨年度は、中高生270名に加え、大学生や教育関係者を含む約400名の参加者が集まり、中学・高校と大学が連携する新たな学びの形を生み出しました。

そして、探究学習のさらなる大きな渦を大阪で巻き起こすため、今年度の開催が決定いたしました。今回のテーマは「この熱狂が渦になる」。プログラムは3部構成で実施します。

第1部では、教育と探求社の探究学習プログラムに取り組んだ関西エリアの中学校・高等学校の中から約20校200名の生徒が、ポスターセッションによるプレゼンテーションにチャレンジします。

「学びたい」「知りたい」「成長したい」という、学びのエンジンに火をつけ、参加者全員で「熱狂の渦」を創り出す1日です。当日は、参加校の教員だけでなく、教育関係者や教育に関心のある企業の方の見学や参加、メディア取材も可能です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

教育と探求社は「QUEST HEROES 2026」を通じて、生徒たちが自身の学びを発信し、探求活動をさらに発展させる機会を提供するとともに、高校と大学の連携をさらに発展させ、生徒たちの学びがより深まり、実りあるものとなるよう取り組んでまいります。開催場所:桃山学院大学 大阪・あべのキャンパス -

2026年03月08日(日)

ミライを変えるXセミナー オンラインシリーズ

学校法人河合塾学園学校法人河合塾学園は、2027年4月、ドルトンX学園高等学校を開校する予定です。校名の「X」は、未知数や変数を表しています。自分自身が何者にもなれる、社会や世界、未来は、一人ひとりが一歩踏み出すことで変わっていく、という思いを込めています。

ドルトンX学園高等学校の開校を記念し、特別企画として2026年1月から数回にわたってオンラインセミナーを実施します。これからの教育について、さまざまなテーマを設定し、皆さんと一緒に考える無料セミナーです。ぜひご参加ください。開催場所:オンライン -

2026年03月10日(火)

教育データのさらなる利活用の促進について考える

日本学術会議情報学委員会・心理学・教育学委員会合同教育データ利活用分科会日本学術会議情報学委員会・心理学・教育学委員会合同教育データ利活用分科会では、提言「教育のデジタル化を踏まえた学習データの利活用に関する提言-エビデンスに基づく教育に向けて-」を2020年9月末に公表しました。本シンポジウムでは、教育データ利活用(ラーニングアナリティクス)に関連する政策関係者ならびに研究者をお招きして、新型コロナウイルスの影響やGIGAスクール構想の進展、AI技術などのその後の社会の変化に伴い、教育データの利活用が促進したこと、そうではないこと、さらに注意してすすめる必要があることなど、教育データのさらなる利活用に向けた課題や今後の方向性について議論します。

開催場所:京都大学学術情報メディアセンター南館2階 マルチメディア講義室201 -

2026年03月13日(金)

GIGAスクール構想推進セミナー

一般社団法人ICT CONNECT21 GIGAスクール構想推進委員会一般社団法人ICT CONNECT21 GIGAスクール構想推進委員会では、昨年度に続きGIGA端末利活用と教育DXの底上げと格差解消を目的に、自治体間の有意義な情報交換の場とするべく「GIGAスクール構想推進セミナー」を開催いたします。

先進的でハイレベルな教育DXの取り組みだけでなく、授業が変わった!子どもが変わった!先生が変わった!学校が変わった! など、地域での創意工夫やユニークな取り組みを称える「教育DX推進自治体表彰2025」の表彰式、表彰自治体による実践発表やパネルディスカッションや有識者によるご講演など、教育関係者の皆さまに広くご参加いただけるセミナーとなっております。皆様のご参加をお待ちしております。開催場所:ビジョンセンター東京虎ノ門 5F 501C会議室 -

2026年03月13日(金)

【参加無料】開校から1年!オルタナティブスクール『学藝の森CoE』の「今」をのぞいてみよう 〜開校1年目の子どもたちの変化、スタッフの悩み、挑戦の裏側など、ぜんぶ話します!〜

先生の学校2025年4月、岐阜市で開校した公立学校に近い経済負担で通える不登校状態の子どもたちのためのオルタナティブスクール「学藝の森CoE」。

2026年2月現在、小学1年生から5年生の23名の子どもたちが通っています。

開校から1年が経ち、うまくいったこと・うまくいかなかったこと、予想外だったこと・予想通りだったこと。スクールを立ち上げたからこそ見えてきたことがたくさんあります。

学校や実践の場で役立てていただけるようなヒントやエッセンスをご提供できるよう、日ごろの「実践知」を言語化して、皆さまにお伝えします。

そして、新たに始めた挑戦についても、ご紹介します!

どなたでもご参加いただけます。

奮ってお申し込みください。開催場所:オンライン -

2026年03月14日(土)

子供・教師のウェルビーイングを高める学校改革 -教育政策における「ウェルビーイング」の捉え方と取組-

国立教育政策研究所現在、世界各国の教育政策で子供・教師のウェルビーイングの向上が目指されています。

そこで本シンポジウムでは、イギリス、韓国、フィンランドからパネリストをお招きして、各国における子供・教師のウェルビーイングに関する教育政策が、どのような背景や文脈で議論され、ウェルビーイングをどう捉え、学校で担うべきウェルビーイングの射程をどう設定し、どのような取組を進めているのか、そしてその取組をどのような指標で測定し、改善を図っているかについて報告いただきます。

そしてパネルディスカッションでは、上記の3カ国に日本を加えた4カ国のパネリストにより、日本の子供・教師のウェルビーイングの現状とウェルビーイングの向上の取組の状況を踏まえて、各国の教育政策におけるウェルビーイングの背景や文脈、捉え方と取組から見えてきた論点を基に、今後の子供・教師のウェルビーイングを高める学校改革の在り方を議論し、この分野の研究の礎を構築したいと考えています。開催場所:文部科学省3階講堂およびオンライン -

2026年03月16日(月)

2026年4月新設「総合情報学部」開設記念シンポジウム 「データサイエンス×デジタルイノベーションが拓く未来」

昭和女子大学昭和女子大学 (学長 金尾朗:東京都世田谷区) は、2026年4月の総合情報学部新設に先立ち、3月16日(月)に開設記念シンポジウム(参加費無料)を開催します。

本シンポジウムでは、情報通信分野の先駆者で、本学情報科学研究所客員フェローの千本倖生氏による基調講演を行います。あわせて、総合情報学部設立の趣旨と教育理念の説明、AIと医療やピープルアナリティクスなどの、最先端の知見を共有する研究講演を実施します。開催場所:昭和女子大学 コスモスホール -

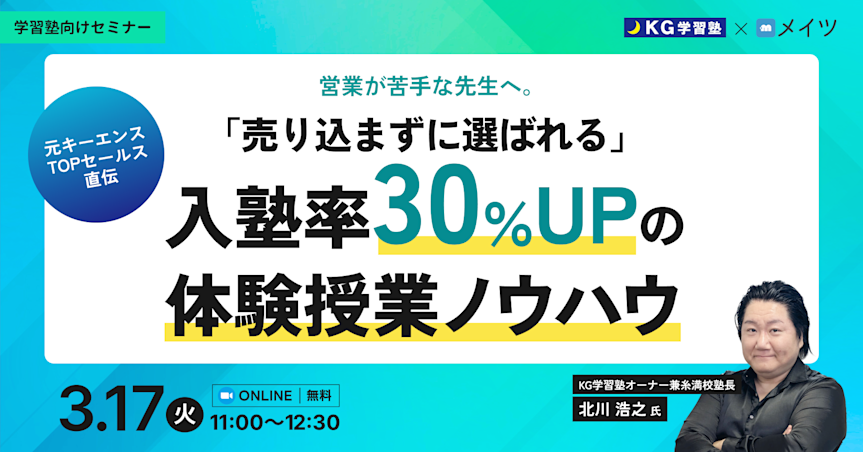

注目2026年03月17日(火)

営業が苦手な先生へ。元キーエンスTOPセールス直伝「売り込まずに選ばれる」入塾率30%UPの体験授業ノウハウ

株式会社メイツ

・授業には自信があるが、体験授業からの入塾率がなかなか上がらない

・営業やクロージングに不安があり、保護者に強く勧められない

・体験後に「家で検討します」と言われたまま連絡が途絶えてしまうことが多い

そんなお悩みを抱える学習塾経営者の皆様に、元キーエンスTOPセールスの経験則を教育現場に落とし込んだ「売り込まずに選ばれる」体験授業ノウハウをお伝えします。

新年度の生徒募集期が迫る中、体験授業までは呼べているのに、クロージングがうまくいかず入塾率が伸び悩んでいませんか?

営業への苦手意識があると、せっかくの授業の魅力が伝わりきらず、入塾のチャンスを逃しかねません。

本セミナーでは、元キーエンスTOPセールス出身でありながら学習塾を経営し、入塾率30%UPを実現した現役塾長が、教育者として納得できる「誠実なアプローチ」と、即実践できる「体験授業ノウハウ」を徹底解説。

生徒・保護者の本音を引き出し、自然と「この塾に入りたい」と思わせる仕組みを、具体的な事例も交えながら余すところなくお伝えします。

「体験授業をただの“お試し”で終わらせず、確実に入塾につながる“武器”に変えたい」

そうお考えの方は、ぜひお申し込みください。

当日は、Q&Aの時間もたっぷりご用意しておりますので、現場のリアルな悩みもその場で解消できます!

■こんな方におすすめ

・体験授業は好評なのに、なぜか入塾につながらない

・自分から強く勧誘することに抵抗があり、クロージングが苦手だ

・新年度の募集期に向け、入塾につながる営業のポイントを手に入れたい

・感覚や経験だけでなく、再現性のある体験授業の仕組みで生徒を増やしたい

■見どころポイント

・元キーエンスTOPセールス直伝!売り込まずに選ばれる体験授業ノウハウ

・生徒・保護者の本音を引き出し成功率を高める事前ヒアリング術

・「家で検討します」で終わらせない!入塾へ導くクロージングの鉄則

・入塾率30%UPを実現した具体的な成功事例とICT活用法開催場所:Zoom -

2026年03月18日(水)

生徒100人をクチコミで集客した個人塾&塾検索サイトのプロに学ぶ!クチコミを“集め”て“広げる”仕組みの作り方

株式会社リアル・パートナーズ、株式会社POPER、株式会社クラーク、株式会社ジュウナナワーク「校門前配布や折込チラシなど、生徒集客を目的とした従来の手法が全く効果がない」

最近はこのような声をよく聞くようになりました。アナログな広告手法が今の保護者や生徒には届かない時代になってきたといえるかもしれません。では、生徒を多く集めている塾・スクールはどのような広告を活用しているのでしょうか。そういった塾・スクールに話を聞くと、例外なく返ってくる答えが「クチコミで集まってくる」なのです。「クチコミ」をいかに上手に活用できるかが、令和における塾・スクールの集客の鍵と言えそうです。

一方で、「提供しているサービスには絶対の自信がある!」、「内部充実や顧客満足度が高い!」という塾・スクールでも、クチコミが浸透せずに生徒が集まっていないケースは多々あります。このことから分かるのは、良質なサービスを提供し顧客満足度を高めていても、クチコミは勝手に集まらず、広がらないということです。

そこで今回は、実際にクチコミだけで100名以上の生徒を集客している塾を経営している個別教育クラーク・山本先生と、塾ポータルサイト・ジュクサガスを運営し塾・スクールのクチコミを熟知している田口さんにご登壇いただき、クチコミを「“集め“て“広げる”」方法についてお話を伺います。開催場所:Zoom -

2026年03月18日(水)

英語科におけるディベート実践 授業で導入することで生徒はどう変わるか

リシード本ウェビナーでは、教育界のノーベル賞といわれるグローバル・ティーチャー賞2025において世界トップ50に選出された、福井県立藤島高等学校 英語科教諭の三仙 真也(さんぜん しんや)氏を講師に迎え、英語科の授業におけるディベートの位置づけについて、「ディベートは特殊な世界なのか?」という問いから考えていく。

授業に英語ディベートを取り入れることで、生徒にどのような力が育まれるのか、また実際にどのような変容が見られるのかを取りあげる。さらに、生徒のディベートにおける変容をどのように評価していくか、英語科教員として授業づくりの中で何を大切にすべきかについても紹介いただく。

また、2025年度より文部科学省の「高校生のための学びの基礎診断」測定ツールに認定された「TOEIC Bridge Tests」についても、IIBC担当者より紹介する。

「TOEIC Bridge Tests」は、日常的な場面での基礎的な英語コミュニケーション力を測定するテストだ。2025年度からは文部科学省の「高校生のための学びの基礎診断」測定ツールにも認定されている。成果測定やキャリア教育の一環として導入が進み、生徒の英語力を客観的に把握し、今後の指導やフィードバックに生かす手段として注目されている。開催場所:Zoom -

2026年03月21日(土)

メタバース工学部ジュニア講座「生成AIを知ろう~中学生向け生成AI入門講座~」

東京大学メタバース工学部生成AIは様々な作業ができる技術で社会に大きな影響を与えつつあります。この講座では、ChatGPTやGeminiなどの生成AIがどのような仕組みで動いているのか、社会にどんな影響を与えているのかを学びます。

また、生成AIの可能性と限界を理解し、情報リテラシーを身につけながら、責任を持って活用する方法を習得します。将来の進路や職業選択にも関わる重要な技術として、批判的思考力を養いながら生成AIと向き合っていきましょう。開催場所:オンライン -

2026年03月21日(土)

みんなで学ぼう!生成AIってなあに? ~小学生向け生成AI入門講座~

メタバース工学部みんなは「生成AI」って聞いたことがあるかな?

生成AIは、コンピューターが人間みたいに考えて、質問に答えたり、文章や絵を作ったりしてくれるすごい技術です。この講座では、生成AIがどんなことができるのか、どんなところに気をつけないといけないのか、楽しく学びます。生成AIは時々間違ったことを教えたり、他の人が作った作品をマネしたりすることがあります。だから、安全に使うためのお約束も一緒に覚えましょう。

お母さん、お父さんの参加も歓迎しています!開催場所:オンライン -

2026年03月21日(土)

高校生向け生成AI基礎講座

メタバース工学部生成AIは現代社会の様々な分野で革新的な変化をもたらしている重要な技術です。この講座では、ChatGPTやGeminiなどの生成AIの技術的メカニズムや社会への影響を理解し、その可能性と限界を学びます。情報リテラシーと批判的思考力を養いながら、生成AIを倫理的かつ効果的に活用する方法を学びます。

大学進学や将来のキャリア形成において重要となりえるこの技術について、責任ある活用ができる能力を身につけましょう!開催場所:オンライン -

2026年03月22日(日)

デジタル教科書の特性を生かした新たな社会科の授業開発 ~千葉大学・広島大学・愛媛大学・お茶の水女子大学・帝国書院によるデジタル教科書共同実証研究の取組から〜

帝国書院 中学校ICT活用次期学習指導要領の策定に向け、中央教育審議会で本格的な議論が進み、教育現場ではデジタル教科書の教科書制度化やハイブリッド教科書への関心も高まっているなか、社会科教育においても、デジタル教科書を活用した授業実践の蓄積や効果の検証が課題となっています。

そこで、教育機関である千葉大学・広島大学・愛媛大学・お茶の水女子大学と教科書発行者の帝国書院が産学連携し、デジタル教科書共同実証研究チームとして2025年10月より『中学校社会科の教科特性に応じた一人一台端末とデジタル教科書・教材の活用に関する実証研究事業』における研究活動を開始いたしました。

今回のシンポジウムでは、研究初年度の成果報告として地理・歴史・公民の各分野でのデジタル教科書ならではの機能やコンテンツを活用した”新しい社会科の授業開発”を提案いたします。さらに、今後、注目度が高まるデジタル教科書の学習ログの分析および学習効果についても社会科の視点で報告・提案いたします。開催場所:成蹊小学校 けやきホール -

2026年03月29日(日)

教員向け生成AI講座 ~基礎から応用まで~

メタバース工学部生成AIは教育に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。本講座では、生成AIの基礎から教育での具体的な活用方法まで、体系的に解説します。デモンストレーションを交えながら、テキスト・画像・動画生成の実例を紹介し、プロンプト作成のコツや実践的な活用方法など多様な内容について説明します。

また、生成AIがもたらす教育の可能性とリスクについても詳しく解説し、教育者として知っておくべき重要なポイントを提供します。教員対象とはしていますが、第1部は教員以外の一般の方が聞いても有用なものにする予定です。お気軽にご参加ください!開催場所:オンライン